【書評】

『尖閣諸島をめぐる「誤解」を解く ― 国会答弁にみる政府見解の検証』

笘米地 真理/著 日本僑報社・2016年/刊

4年前に始まった尖閣騒動は、今年南シナ海における「比中」仲裁裁定騒ぎに飛び火して、日中関係は悪化の一途をたどっている。著者は法政大学大学院公共政策研究科で修士課程を終え、現在博士論文を執筆中と聞く。本書は、修士論文「領土政策に関する政府見解の変遷」に若干の手直しを加えたものだが、その中心は折から尖閣問題についてはあまりにも誤解、誤伝が多い現実に鑑みて、尖閣領有問題を日本の国会ではどのように扱ってきたのかに焦点を当てて分析したものである。

本書で明らかになったのは、〈1〉1970年9月以前には日本政府も尖閣が日本の領土とは明言していなかった事実、〈2〉「領有権問題は存在しない」と安倍晋太郎外相が最初の答弁したのは1985年であった事実、等である。両者共に、30~40年前のことだ。

ちなみに田中・周恩来会談で「棚上げ」が語られたのは1972年秋であり、その前夜である。政府は尖閣を「固有の領土」と繰り返し強調し、2012年以後、その声はとりわけ大きくなっているが、この「統一見解」が成立したのは、1972年の沖縄返還前後のことであるから、中国が領有権主張を行った時期のちょっと前にすぎない。中国は「後出しジャンケン」で、領有権を主張したと日本側は強調するが、両国の領有権主張はそれほど時期が異なるわけではないことを著者は具体的に明らかにした。主として国会発言等の公的発言録を用いて明らかにしたのは、本書の大きなメリットである。

内容を一瞥すると、以下の5章構成からなる。章名、節名は評者が内容に即して付したもので、原著通りではない。

序章 尖閣諸島について

第1章 尖閣諸島に関する政府見解の変遷

第1節 1970年までの国会答弁

第2節 外相の尖閣領有権明言1970年9月

第3節 米国の中立政策の背景

第2章 日本政府による領有権主張の根拠

第1節 沖縄の資料

第2節 「先占の法理」と棚上げ

第3章 外交対応と沖縄管轄史

第1節 公式見解と実務対応の落差

第2節 実務対応の違い----自民党vs民主党

第3節 「固有の領土」論と沖縄史

第4章 結論

第1節 現状凍結提案----「新棚上げ論」を

第2節 国境画定私案

終章

◆◆ 序章

序章で著者は伊藤隆と百瀬孝の著書から次の一句を引用する。――「これ[閣議決定による無主地先占]は官報に出たわけではなく、外国にも通告されておらず、領土編入について無主地先占の手続きを踏んだとは到底いえないが、どこからも異議がなかったので当時は編入の経緯・法的根拠等を説明することはしていない」。なぜ官報に出さず、外国に対する通告を避けたのか。これは単に手続きを怠ったのではなく、あえて避けたことが村田忠禧等の研究ですでに明らかになっている。

日清戦争で日本が勝利するまで、清国は大国であり、「眠れる獅子」と恐れられていた。その清国の怒りを招くことのないように明治政府は慎重に事柄を扱っていた。著者はこのような経緯を指摘しつつ、『「固有の領土であり、解決すべき領有権の問題は存在しない」と主張するのはいかがなものだろうか』と政府見解への疑問を提起する(16頁)。当時の編入経過を史料によって辿ると、著者の疑問は当然である。この種の疑問に対して日本政府はいまだに説得力をもつ説明をしていない。

では、中国側の主張の弱点はなにか。「最大の弱点は、1971年になってから公式に領有権を主張しはじめたことである。1895年[日清戦争]段階で抗議しなかったのは、日清戦争に負けたのだから、小さな無人島の尖閣諸島については言及する余裕もなかったと解釈できる余地もある」。「しかし1945年には米英と並ぶ戦勝国であったにもかかわらず、尖閣諸島の返還を求めなかった」(16頁)。

著者の指摘するように、中国側は最良の機会に主張を怠ったことになる。なるほどそれは事実ではあるが、1945年前後を回顧すると、長い戦闘が終わったばかりであり、かつて「無主地先占」を「閣議決定」した日本もこの無人島をほとんど忘れていたのであり、尖閣諸島を「忘れていた」のは、日中お互いさまなのだ。

評者が思うに、この尖閣紛争という事例は、日本が一時領有し、日華平和条約で放棄したいわゆる新南群島=南沙諸島の事例と比較すると、きわめて興味深い。

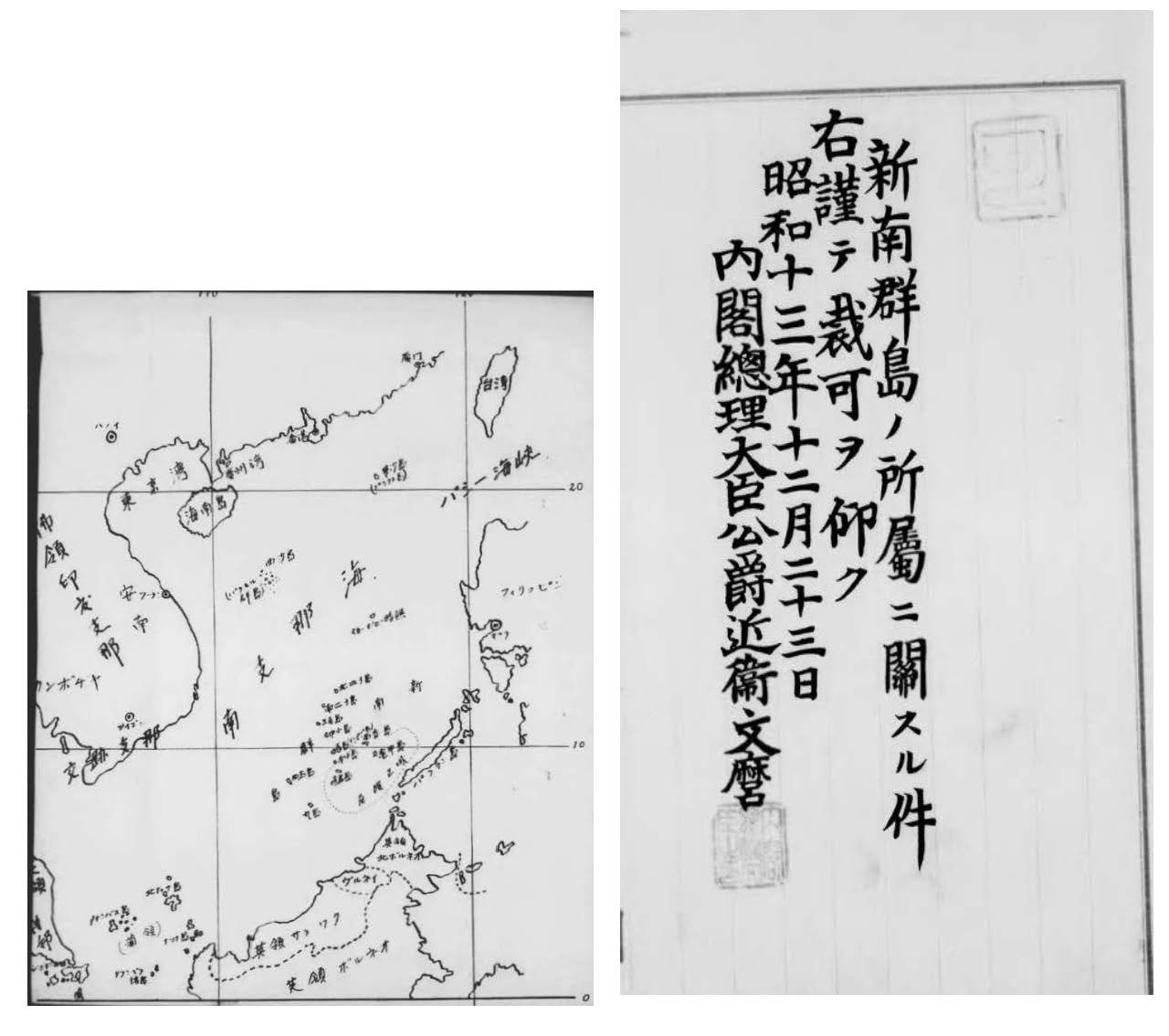

新南群島は1938年12月23日に閣議決定で領有を明らかにする(図1)と共に、フランスへの通告も行われている。なぜフランスへの通告か。その理由は、日本の領有宣言の前に仏領インドシナ政府が管轄することをフランスが内外に宣言していたからだ。日本政府はフランスへの対抗上、領有宣言を公的に行わざるをえなかった。そして新南群島は台湾総督府高雄事務所が管轄した。まさにこの記録が公的に残されていたために、新南群島の運命は台湾総督府と一蓮托生となった。すなわち1952年の日華平和条約第2条で「日本国はサンフランシスコ条約第2条に基づき、台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島にたいするすべての権利、権原及び請求権を放棄した」と明記された。

(図1)新南群島の領有を決議した閣議決定と閣議に提出された付図(13の島名が書かれている)

この新南群島=南沙諸島における「記録のあり方」と比較すると、尖閣諸島の「扱い方の曖昧さ」は対照的だ。台湾本島の東端に位置する尖閣諸島と南端に位置する新南群島=南沙諸島とは、日本帝国主義の戦後処理に関わる問題としての共通性をもちながら、扱い方がまるで異なったのは、まさに「記録」の有無による。いいかえれば尖閣問題はサンフランシスコ条約及び日華平和条約のような文書に記録として残されていない。これを奇貨として、対立する関係国がさまざまの主張を行うことになり、紛糾はいよいよ深まって今日に至る。

さて、本論に戻る。著者は日中双方の尖閣認識の違いを以上のように捉えて、次のようにいう。――筆者の見解は、「先占の法理」だけを根拠に日本の領有を主張するには無理があると考えるが、中国が1971年に至るまでに日本の領有に対して一貫して「抗議を行わなかった」という事実に鑑み、日本の主張に分がある、と考える。すなわち「尖閣諸島は日本の領土である。しかし、歴史的経緯を考慮すれば、中国側の主張をすべて退けるのではなく、短期的には現状凍結の明文化を、長期的には何らかの方法で国境を画定すべきである」(16頁)。

短期的には「現状凍結の明文化」、長期的には「双方の満足のゆく形での国境画定交渉」をという結論は妥当なものとみてよい。ただし、評者の見方は、あえて著者に異を唱えるが、日本の領有経過主張に「無理がある」ならば、「尖閣は日本の領土である」と断定することにも「無理がある」と解すべきではないか。それゆえ、「日本の領土である」とする断定の代わりに、日本が「実効支配を行っている」優位性をまず指摘したうえで、中華民国及び中華人民共和国がいま領有権主張を提起している事実を重んずべきである。この相対国の領有権主張の事実を日本が尊重して、改めて関係国間で扱いを協議する、とするのが妥当ではないか。これが評者のコメントである。

◆ 第1章 尖閣諸島に関する政府見解の変遷

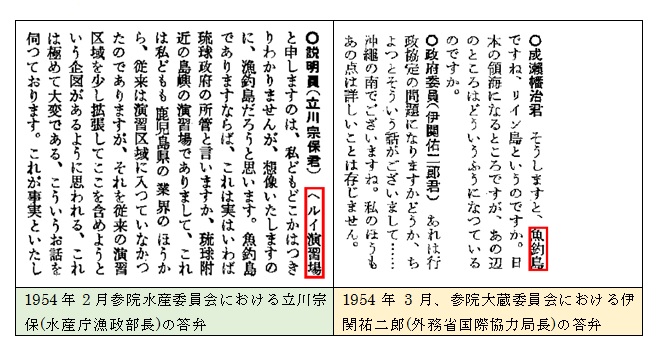

ここで著者は1950年代に日本政府の担当者が尖閣諸島の島名を正しく答弁できなかった二つの例を紹介している。一つは、1954年2月参院水産委員会における立川宗保(水産庁漁政部長)の答弁である。「ヘルイ演習場と申しますのは、想像いたしますのに、魚釣島だろうと思います。魚釣島ならば、琉球付近の島嶼の演習場であり・・・」。米軍の演習場とされたのは、沖縄返還当時に明らかになったように久場島(黄尾嶼)、大正島(赤尾嶼)だが、1954年時点で水産庁漁政部長の認識は、下記のような答弁であった(図2左)。

(図2)立川宗保答弁と伊関祐二郎答弁(1954年2月および3月)

もう一つは、1954年3月、参院大蔵委員会における伊関祐二郎(外務省国際協力局長)の答弁である。魚釣島のところはどういうふうになっているか、と問われて、伊関はこう答えた。「あれは行政協定の問題になりますかどうか、ちょっとそういう話がございまして・・・沖縄の南でございますね。私のほうもあの点は詳しいことは存じません」(図2右)。当時の外務省担当局長でさえも魚釣島について「沖縄の南」「詳しいことは存じません」という認識であった。

著者はこれら二つの答弁を挙げて、1954年当時の尖閣諸島に対する日本政府当局者の認識の曖昧ぶりを指摘している。1955年12月13日、吉田法晴参院議員と重光葵外相との間で行われた魚釣島問答、1967年6月20日に行われた渡辺一郎衆院議員と塚原俊郎総理府総務長官との尖閣群島にも触れているが、後者は、台湾漁民が「住みついて」「占領している気配」を質したものであった。

こうした経緯を経て、1970年4月15日参院予算委員会分科会で山中貞則総務長官(沖縄返還担当)が尖閣諸島の帰属を問われて「石垣島に属する島」と初めて答弁した。続いて8月10日愛知揆一外相が尖閣諸島の帰属について、「南西諸島の一部である」と答弁した(図3)。

(図3) 愛知揆一外相の1970年8月10日答弁

いま評者は、本書から日本政府の認識の曖昧さを端的に示す国会答弁をいくつか引用したが、著者は国会答弁を丹念にフォローしたあと、争いが表面化する以前の尖閣認識を、次のように総括している

・〈1〉1955年7月の時点では、日本政府は島名を認識せず、70年4月までは尖閣諸島が日本に帰属することを表明していない。

・〈2〉「尖閣諸島という名称」を使った国会での初めての問答は1967年6月20日、衆院沖縄特別委員会における渡辺一郎議員と塚原俊郎総務長官とのやりとりであった(26~28頁)。

1970年8月20日には近江巳記夫衆院議員が「米ガルフ社が国府から尖閣諸島周辺の石油鉱区権を得た」問題を追求している。金沢正雄(アジア局外務参事官)は、「どういう理由で中華民国政府に申請して日本政府に申請をしなかったかという点については、私どももはっきりした事情はまだつかんでいない」と答えている(31頁)。

・〈3〉1970年9月以降、「どこの国とも交渉するという筋合いのものではない」という表現が政府見解で用いられるようになった。

・〈4〉1970年12月8日、衆院沖縄特別委員会で愛知揆一外相が初めて「''固有の日本の領土''」と呼ぶ表現を用いた。

次いで著者は米国の尖閣諸島の主権に対する中立政策の成立過程を追求し、ロバート・マクロフスキー国務省報道官の発言(『季刊沖縄』56号)を分析した後、いわゆる「ダレスの恫喝」(1955年、松本俊一『日ソ国交回復秘録』)問題を原貴美恵、戸丸廣安、田中孝彦、下斗米伸夫等の研究によって整理し、米国の中立政策の解釈論としての豊下楢彦等の陰謀論を否定している。ここで著者が評者矢吹の分析を肯定的に引用してくれたことには感謝あるのみだが、従来ニクソン訪中と北京政権の国連復帰、この激変に対して中華民国が抱いた安全保障上の危機感が沖縄返還交渉の最終段階で果たした意味が十分に検討されることがなかったように見受けられるので、著者のさまざまの角度から検討は裨益するところ大きい。

◆ 第2章 日本政府による領有権主張の根拠

ここでは「尖閣列島=日本領論の第一人者」とされている奥原敏雄(国士館大学名誉教授、故人)の所説を紹介しつつ、これを高橋庄五郎、村田忠禧、新崎盛暉らの指摘を援用して、奥原を論駁している。奥原の所説は70年代に発表されたものであり、それから30~40年後に発表された村田忠禧らの指摘がより丹念な史実の発掘に基づくことはいうまでもない。

なお日本側は、中国側に対して石油の埋蔵可能性が注目されるようになってから「後出しジャンケン」のように尖閣諸島の主権要求を行ったとする解釈が日本ではたいへん流行しているが、石油情報以後に重視した点では日本もほとんど同じだと徐勇(北京大学歴史系教授)や廉徳瑰(上海国際問題研究院)ら中国の論客が主張していることを紹介した箇所は面白い。これは田中角栄・周恩来会談で「石油が出るという話から大騒ぎなった」と周恩来が述べた一語が象徴するように、日中とも五十歩百歩なのだ(69~70頁)。

◆ 第3章 外交対応と沖縄管轄史

尖閣の領有権問題や棚上げ合意については、日本政府は1975年以降一貫してその存在を否定し続けてきた。にもかかわらず日中平和友好条約を締結した園田直外相が1979年5月30日に国会で答弁したように、日本政府の「実務対応」は、「公的見解とは異なるもの」、すなわち実務と見解のダブルスタンダードであった、と著者は鋭く両者の矛盾、ギャップに迫る。

園田曰く――尖閣列島は御承知のとおりに中国とわが方は立場が違っております。わが方は歴史的、伝統的に日本固有の領土である、こういうことで、これは係争の事件ではない、こういう態度、中国の方は、いやそれは歴史的に見て中国の領土である、日本と中国の間の係争中の問題であるという差があるわけであります。そこで北京の友好条約締結のときに、鄧小平副主席と私との間で、私の方から話をしまして、尖閣列島に対するわが国の主張・立場を申し述べ、この前の漁船のような事件があっては困る、こういうことを言ったところ、向こうからは私の主張に反論なしに、この前のような事件は起こさない、何十年でもいまのままの状態でよろしい、こういうことで終わったわけです。(中略)したがって尖閣列島についてはわが国の領土ではあるけれども、こういういきさつがあるから刺激しないように、付近の漁民または住民の避難のため、安全のためにやむを得ざるものをつくるならば構わぬけれども、やれ灯台をつくるとか何をつくるとか、これ見よがしに、これは日本のものだ、これでも中国は文句を言わぬか、これでも文句はないかというような態度は慎むべきであるということを終始一貫議論をしてきた経緯があるわけであります」(82頁)。この際、原則的な理屈は言わない方が得であると考えておりますが、私は有効支配は現在でも日本の国は十分やっておる、こういう解釈でありまして、これ以上有効支配[実効支配]を誇示することは、実力で来いと言わぬばかりのことでありますから、そのようなことは日本の国益のためにもやるべきでない、こういう考え方でありまして….( 第87 回国会衆議院外務委員会議録第13号、1979年5月30日、本書82頁)。

この園田答弁を引用しつつ、著者はこうコメントした。「棚上げ」を主張した鄧小平発言を評価しながらも、政府見解として否定している「棚上げ」という言葉を使うわけにはいかず、「あとの答弁はお許しを願いたい」 という言外から「棚上げこそ国益なのだ」という園田の『思い』がうかがえる名答弁である。さらに園田は、必要以上に実効支配を誇示することは、中国側の実力行使を招き、国益にならないことを見通していた。炯眼をもつ政治家であった(83頁)。

次いで栗山尚一条約課長の発言に注目する。彼が重視したのは、「尖閣列島の問題にも触れる必要はありません」という周恩来首相の発言だった。尖閣の領有権問題が正常化交渉の対象になれば、日本側は譲歩できず、中国側も降りるわけにはいかず、交渉全体が暗礁に乗り上げるのではないかと栗山は危倶していた。しかし、中国側が本件を提起する必要がないならば、日本側からこれを持ち出す理由は全くない。この対処方針について、大平正芳外相に栗山が説明し、同大臣の了解を得た。

したがって、日中首脳会談の席上で、田中角栄総理から「尖閣についてどう思うか」との発言がされたのは、栗山にとっては想定外だったが、これに対し、周首相が「尖閣問題については、今回は話したくない、今これを話すのは良くない」と応じたことは、栗山の予想内の反応[相手方の出方の事前の分析通り]であった。「このような経緯を踏まえると、国交正常化に際し日中間において、尖閣問題は『棚上げ』するとの暗黙の了解が首脳レベルで成立した(中国側が『棚上げ』を主張し、日本側は敢えてこれに反対しなかった)と理解している。わが方は、『棚上げ』によって失うものは何もなかった」と、栗山は述べている。

1972年9月27日の日中国交正常化交渉第3回首脳会談での尖閣諸島に関するやりとりは、日本側の外務省記録によると、以下の一問一答だけである。

[田中総理]尖閣諸島についてどう思うか? 私のところに、いろいろ言ってくる人がいる。

[周総理]尖閤諸島問題については、今回は話したくない。今、これを話すのはよくない。石油が出るから、これが問題になった。石油が出なければ、台湾も米国も問題にしない。

これに対して、当時、中国外交部顧問の張香山による回想記は以下のように三問三答である。

田中首相1 「私はやはり一言言いたい。私は中国側の寛大な態度に感謝しつつ、この場を借りて、中国側の尖閣列島(=釣魚島)に対する態度如何を伺いたい」

周総理1 「この問題について私は今回は話したくない。今話しても利益がない」

田中首相2 「私が北京に来た以上、提起もしないで帰ると困難に遭遇する。いま私がちょっと提起しておけば、彼らに申し開きできる」(申し開きの中国語は「交代」)

周総理2 「もっともだ! そこは海底に石油が発見されたから、台湾はそれを取り上げて問題にする。現在アメリカもこれをあげつらおうとし、この問題を大きくしている」

田中3 「よし! これ以上話す必要はなくなった。またにしよう」

総理3 「またにしよう! 今回我々は解決できる基本問題、たとえば両国関係の正常化問題問題を先に解決する。これは最も差し迫った問題だ。いくつかの問題は時の推移を待ってから話そう」

田中4 「一旦国交が正常化すれば、私はその他の問題は解決できると信じる」(張香山の出所は『日本学刊』 1998年第1期、なお外務省の一問一答および中国外交部の三問三答は、いずれも矢吹晋著『尖閣問題の核心』31~32頁から引用)。

外務省の「一問一答」と中国外交部の「三問三答」の食い違いが明らかになったあと、当時の外務省中国課長の橋本恕は清水幹夫に対して、以下の「補足発言」を行っている。すなわち橋本は次のように補足した。「第4回[実は第3回]首脳会談1972年9月28日[実は27日]午後3時からの首脳会談で「台湾問題が結着したあと」、周首相が「いよいよこれですべて終わりましたね」と言った。ところが「イヤ、まだ残っている」と田中首相が持ち出したのが尖閣列島問題だった。周首相は「これを言い出したら、双方とも言うことがいっぱいあって、首脳会談はとてもじゃないが終わりませんよ。だから今回はこれは触れないでおきましょう」と言ったので、田中首相の方も「それはそうだ、じや、これは別の機会に」、ということで交渉はすべて終わったのです(橋本恕の2000年4月4日清水幹夫への証言。大平正芳記念財団編『去華就実 聞き書き大平正芳』2000年。『記録と考証 日中国交止常化・日中平和友好条約締結交渉』岩波書店、2003年、223~224ページから引用。矢吹『尖閣問題の核心』28頁に再録)。ここから分かるように、橋本は外務省の「一問一答」の不備をみずから認めた形になっている。

張香山の回想ほどではないが、周恩来が「今回は、これは触れないでおきましょう」と述べて終わるのではなく、田中も「それはそうだ、じゃ、これは別の機会に」と答えたのであるから、「触れない」ことに同意したとみるのが自然であろう。張香山は、栗山と同様に、国交正常化交渉の外相会談には同席していたが、首脳会談には同席していないので、直接自分で聞いたことを記録したわけではない。しかし、首脳会談の内容を伝え聞いてはいただろうし、外交部顧問として会談記録を確認できる立場にあったと思われる

一方、橋本はこの首脳会談に同席し、田中と周のやりとりを直接聞いた人物である[矢吹注、橋本は中国語をまったく解さない。その結果、メイワクの訳語が問題になったときに、「麻煩」という訳語の問題であることを認識できず、日本語の「ご迷惑」がギリギリの表現だと見当違いの弁解を繰り返した。すなわち同席しても対話の意味を理解できないケースがある]。これら国交正常化交渉の記録をみれば、中国側の一部が主張する「棚上げの明確な合意」があるとはいえないが、中国側が棚上げを主張し、少なくとも日本側は異を唱えなかったとみるのが妥当であり、栗山のいう「暗黙の了解」(中国側のいう 「黙契」)を否定するのには無理があると筆者[苫米地]は考える。だからこそ、「領有権問題はない」としながらも、開発については「慎重に対処」、「協力すべきは協力し」などという国会答弁になったのではないか。矢吹は、「これが田中・周恩来会談の隠された真実だ」として、「この外務省の一問一答、中国側記録による三問三答を指して、中国側は『黙契』(暗黙の了解)『共識』(共通認識の意)と呼んでいる。『暗黙の了解や共通認識はなかった』とする

�日本政府の主張は、田中・周恩来会談の真相をゆがめるものだ」と、日本政府の対応を批判している(88頁)。

◆ 第4章 結論

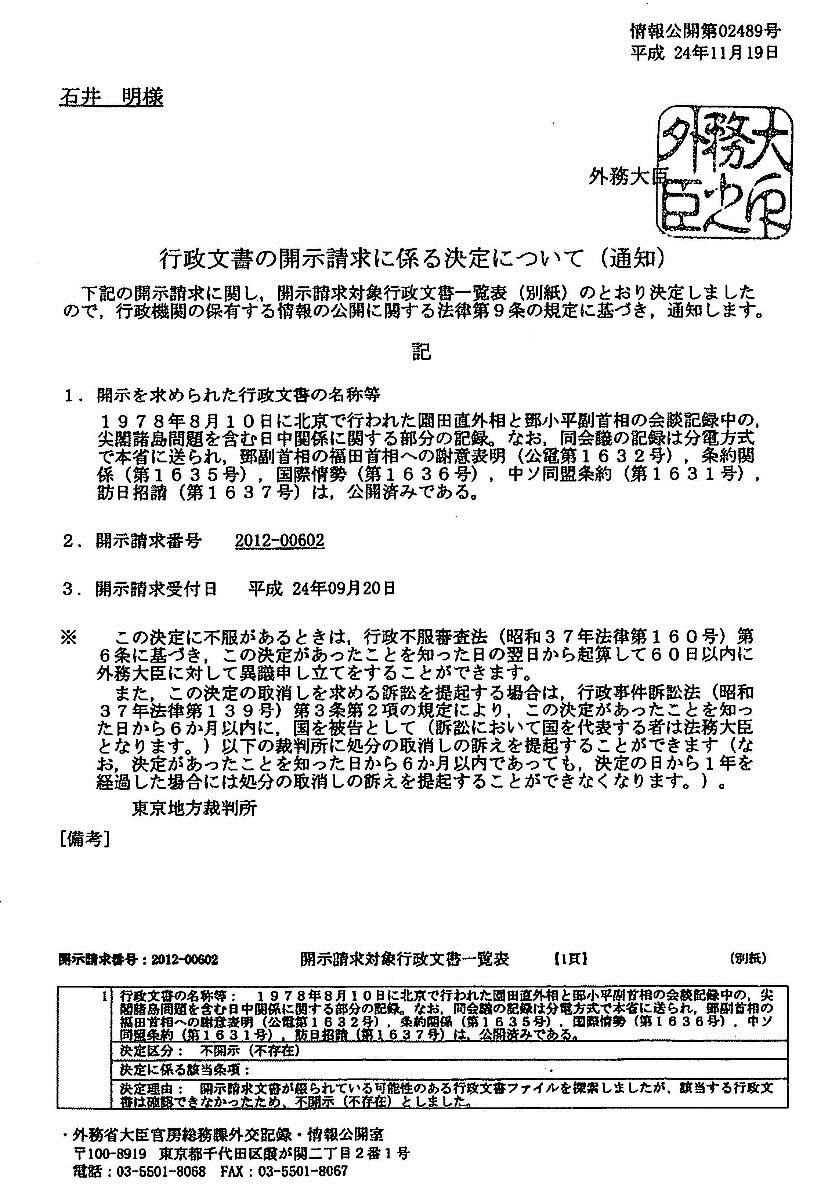

ここでは「棚上げ」合意(黙契)がなぜ崩れたのか、新たな「棚上げ」をどのように構築するかを論じている。園田直・鄧小平会談でも、棚上げは語られている。外務省の後輩たち、杉本信行(元上海総領事、故人)の著書(『大地の咆哮』)や宮本雄二(元中国大使)の対談から「暗黙の了解」を拾い上げる著者の資料収集の努力は買う。著者は、杉本信行(故人、元上海総領事)が「園田・鄧小平会談に記録係として同席した」と書いている(109頁)。これは重大な事実である。というのは、外務省は後日、石井明教授の情報公開請求に対して「会談記録がない」と答弁しているからだ(矢吹晋『尖閣問題の核心』43頁所収)(図4)。

(図4)石井明教授の情報公開請求に対する外相の返書。会談を杉本信行が記録し、発電したことを杉本は『大地の咆哮』で証言しているが、外務省はその記録がないと虚偽答弁を続けている。

園田・鄧小平会談当時の中国大使は佐藤正二、アジア局長は中江要介、中国課長は田島高志であった。杉本や宮本は、これらの交渉に末端のキャリア外交官として参加していた。それゆえこれらチャイナスクール担当者の証言を集大成すると、真相に迫ることができよう。吉田重信(元上海総領事)の著書『不惑の日中関係へ』の「提言」も、チャイナスクールの一員として、その大枠の中に入る。

尖閣諸島の主権について、特定の立場をとらないという米国の主張は、一貫して変わっていない、と著者は指摘している(113頁)。ブッシュ政権当時の国務省副報道官やクリントン国務長官、あるいはオバマ大統領の訪日時の発言(2014年4月)でこれを裏付けようとしているが、資料の使い方に不満が残る。

現行の中立政策の原点は、沖縄返還協定を批准した上院公聴会におけるロジャース国務長官の発言が議会に対する証言として最も権威がある。その後、議会調査局(Congressional Research Service)から刊行されている関連文書はすべてこの証言を典拠としている(たとえば China's Maritime Territorial Claims: Implications for U.S. Interests, November 12, 2001 や Senkaku/Diaoyu Islands Dispute: U.S. Treaty Obligations, September 25, 2012.など)。政治家の発言は往々リップサービスを含むために読解が困難な場合があるが、国務長官が議会に対して発言したものを典拠とするのが妥当と思われる。

以下に国務省法律顧問 Robert I Starr が国務省担当官に宛てた書簡の全文を掲げる。

____________________________________

Department of State, Washington, D.C., October 20, 1971. Robert Morris, Esq., Rice & Rice, Mercantille Dallas Building, Dallas, Tex. Dear Mr. Morris: Secretary Rogers has asked me to reply to your letter [Robert Morris] of September 28, 1971, concerning the claim of Grace Hsu to ownership of the Tiaoyutai, Huang Wei Yu, and Chih Yu islands. We assume that you that byHuang Wei Yu"and "Chih Yu", you refer to Huang-wei-chiao and Chih-wei-chiao, two islets in the Tiao-yu-tai group. The Japanese names for these two islands are respectively Kobi-sho and Sekibi-sho, and the entire group is known in Japanese as the Senkaku Islands. Under Article of the 1951 Treaty of Peace with Japan, the United States acquired administrative rights over "Nansei Shoto" south of 29 degrees north latitude. This term was understood by the United States and Japan to include the Senkaku Islands, which were under Japanese administration at the end of the Second World War and which are not otherwise specifically referred to in the Peace Treaty. In accordance with understandings reached by President Nixon and Prime Minister Sato of Japan in 1969, the United States is expected to return to Japan in 1972 the administrative rights to Nansei Shoto which the United States continues to exercise under the Peace Treaty. A detailed agreement to this effect, on the terms and conditions for the reversion of the Ryukyu Islands, including the Senkakus, was signed on June 17, 1971, and has been transmitted to the Senate for its advice and consent to ratification. The Government of the Republic of China and Japan are in disagreement as to sovereignty over the Senkaku Islands. You should know as well that the People's Republic of China has also claimed sovereignty over the islands. The United States believes that a return of administrative rights over those islands to Japan, from which the rights were received, can in no way prejudice any underlying claims (of ROC and/or PRC). The United States cannot add to the legal rights Japan possessed before it transferred administration of the islands to us, nor can the United States, by giving back what it received, diminish the rights of other claimants. The United States has made no claim to the Senkaku Islands and considers that any conflicting claims to the islands are a matter for resolution by the parties concerned. I hope that this information is helpful to you. If I can be of any further assistance, please do not hesitate to let me know. Sincerely yours, Robert I Starr, Acting Assistant Legal Adviser for East Asian and Pacific affairs.

Cited from:

http://apjjf.org/-Mark-Selden--Yabuki-Susumu/4061/article.pdf

(矢吹注)This is the most important legal statement of the U.S. Government on the sovereignty of the Senkaku islands. The United States has continued to maintain this position since the ratification of the Okinawa Reversion Treaty, typical examples being China's Maritime Territorial Claims: Implications for U.S. Interests, November 12, 2001 and Senkaku/Diaoyu Islands Dispute: U.S. Treaty Obligations, September 25, 2012.

____________________________________

さて著者は、米国の基本認識を確認しつつ、日米安保第5条の適用範囲に含まれるという解釈と領有権認識との関係や、資源の共同開発についての文献を整理するなど、今後の尖閣問題を扱う方向性を検討している。さらに「不測の事態」を回避するための危機管理のあり方を検討しつつ、現状凍結から国境画定への可能性を探る試みを行う。ここでは名嘉憲夫の紛争解決論を参照している。

著者は「結論」とした章で、それまでに検討できなかった重要な論点をいくつも挙げているために、いくつかの結論の位置づけと相互関係が明確になっていないように思われる。諸論点と解決の方向をもう少し再整理したほうがよい。

◆ 終章

これは論文の脱稿以後に生じた事態に対する著者のコメントである。論としては「結論」で終わっているはずだから、これは「あとがき」あるいは「補遺」としたほうがすわりがよい。(2016.9.1脱稿)

(横浜市立大学名誉教授)