【オルタの視点】

世界は新しい時代に入るのか?

——新世界新秩序を唱えるロシアの見方

◆◆ 1、初めに

2014年に始まったウクライナ危機は、ロシアと欧米諸国の対立へと発展し、対露経済制裁の発動から、双方の相容れない世界観の衝突へと突き進んでいる。幸いなことに、双方の軍事衝突は、まだ、起きていない。しかし、米ソ冷戦時代の再来を思わせる緊張状態があちこちで噴出している。このため、「米露新冷戦時代」と主張する人もいる。特に、米国の国際問題や軍事の専門家は、「新冷戦」という言葉を好んで使う人が多い。もっとも、最近は、冷戦時代というよりは、「新世界無秩序時代」という言い方が適切だと指摘する人もいる。

個人的には、ソ連が崩壊し、ロシアの地位が低下し、米国1極時代の到来を「ポスト冷戦」と呼ぶとすると、現在は、米露の対立が再び始まり、その背景には中国という新しい“超大国予備軍”の姿が見え始めたという構図になっている。だから、「ポスト冷戦」というよりも、「ポスト・ポスト冷戦」と名付けた方がふさわしいように思える。

そして、この「ポスト・ポスト冷戦」の時代が終わると、次は「新世界秩序時代」がやってくるかもしれない。どのような「新世界秩序」が構築されるのか? その樹立までに、どのくらい時間がかかるのか? そもそも、「新世界秩序体制」は、本当に築かれるのか? 今のところ、すべては不透明であり、確かなことは分からない。しかし、ロシアから見ると、明らかに第二次大戦後に構築された「戦後秩序体制」の時代は終わり、「旧秩序」は崩れつつあり、「新しい秩序」が求められている。まだ、その姿は表れていないが、「新世界秩序体制」への移行に向けて、何か大きな変化が起こりそうなとの予感だけはある。何をなすべきか? 多分、21世紀の最大の問題になる可能性が強い。

◆◆ 2、第二次世界大戦後の世界秩序の崩壊と多極化世界論

2014年に始まったウクライナ危機は、ロシアと欧米西側諸国では、その解釈や理解が全く違う。双方の相容れない立場がぶつかり合う理由でもあり、この複雑に絡み合った糸をほぐすのは並大抵ではない。当初は、単なるウクライナ国内の内紛・内戦騒ぎに見えたが、その後、世界全体を揺るがす世界観のぶつかり合いへと突き進んでいる。

欧米諸国は、ロシアのクリミアの併合(もしくは編入)は、武力による他国への侵入および領土変更であり、第二次大戦後に構築された「戦後秩序体制」のルールを破り、「戦後秩序体制」を根幹から揺るがすものになったと糾弾する。

これに対し、ロシアは、欧米諸国、特に欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)加盟国が、ロシアの立場を聞くこともなく、NATOの「東方拡大」を推し進め、隣国ウクライナへ混乱を持ち込んだと主張し、「東方拡大」を行わないとする戦後の暗黙の了解、もしくは約束を破り、結果として、「戦後秩序体制」の根幹を揺るがした。秩序崩壊の責任は欧米諸国側にあると反論する。

ロシアの識者の中には、「ロシアはEUにも、NATOにも入ることができなかった。意識的に、(欧米から)除外された」と主張し、「“ロシア抜き”ということは、“ロシアに敵対する”ということと同じだ」と主張する人もいる。冷戦崩壊以後、ロシアは不当な取り扱いを受け続けたという被害者意識の吐露でもある。

一方、欧米では、「Revisionism」(修正主義)という言葉がよく使われる。分かりにくい言葉だが、簡単に言えば、第二次大戦で決着がついた問題を蒸し返すという意味が含まれる。つまり、戦争で決着したことを、再び蒸し返すのは、世界秩序への挑戦であり、許されない歴史認識だとの批判となる。ロシアが強行したクリミア併合は、第二次大戦後に構築された戦後秩序への挑戦・規則破りであり、「歴史的修正主義」であり、許されないとなる。

つまり、ウクライナの一部地域の内紛ならば、大きな国際問題には発展しない。しかし、世界秩序への挑戦や破壊ならば、今後の世界のあり方にも影響する重大問題であり、簡単には認めるわけにいかない。ロシアは国際規範に違反する行動を起こした。頭を下げて、罪を認めるまで、ロシアは絶対に許されない、ということになる。これが欧米の、特に、アングロ・サクソン文化圏の世界秩序への考え方、もしくは“こだわり”で、原則の問題でもある。

特徴的なのは、「修正主義」という言葉が、第二次大戦という歴史的事象を中心に考えられているということだ。第二次大戦をきっかけに、新しい秩序体制が作られたという歴史解釈が横たわっている。世界秩序を守るため、あるいは新世界秩序を構築するために第二次大戦が戦われたという歴史認識でもある。そして、その世界秩序を破壊するということは、第二次大戦そのものを否定するということになり、重要な歴史認識の否定になるとの主張が含まれる。

それだけ「修正主義」は深刻なものだという警告でもある。日本の慰安婦問題などでも、この「修正主義」という言葉が使われることがある。単に慰安婦の扱いにとどまらず、第二次大戦後の秩序を認めるかどうか、という問いが内包されていることを示す。

ロシアは、表向きは、第二次大戦後に構築された「戦後世界秩序体制」を否定してはいない。戦後の秩序体制の構築は間違っていないと主張し、今後も維持すべきだと主張する。そして、戦後の秩序体制の修正をもくろんだのは欧米諸国であり、ロシアではないと反論する。戦後獲得した国連安保理常任理事国の地位や安保理決議の拒否権を返上する意志はない。第二次大戦後の5大国支配体制(ヤルタ体制)の継続がロシアにとっての国益にかなっているという見方であり、そこにロシアの国家利害を見ている。

しかし、その一方で、ロシアは「新しい世界秩序」が必要になってきたとも考えている。ウクライナ危機を巡る欧米との対立以降、もはや、「戦後秩序体制」には戻れないとの意識が強い。

逆に、欧米側は「戦後秩序体制」の維持こそが重要であり、クリミア併合以前の秩序に戻すことが必要だと考えている。双方の語る「秩序」の意味がすれ違っており、お互いに不信感だけをぶつけ合っている。世界覇権国体制から降りて新しい秩序を模索するロシアと、なお、現在の世界覇権国体制の頂点に立ち、その秩序体制の維持を望む米国と、双方の置かれた立場の違いが鮮明化しているといってもいいのかもしれない。現在の緊張関係は新秩序派と旧秩序派の確執という説明にもなる。

ただ、双方の「戦後秩序体制」論争を聞いていると、第二次大戦後、ソ連の保養地ヤルタで合意された「戦後秩序体制」(ヤルタ体制と呼ばれる)が、本当に正義だったのかどうかという疑問が残る。千島の領土問題を抱える日本にとっては、当然の疑問でもある。日本では、いまだに公式的には議論されていない疑問でもある。

そして、戦後70年も経過した「戦後秩序体制」が、今も果たして有効なのかという疑問もある。「戦後秩序体制」の枠組みはすでに壊れ初めているのではないかという疑問でもあり、「ポスト冷戦」、もしくは「ポスト・ポスト冷戦」時代には、その役割は変質し、その姿を変えざるを得ないのではないかという疑問にもなる。それは、また、戦後秩序の見直しとともに、第二次大戦の歴史そのものの見直しが始まるのではないかとの考えにも重なっていく。

5月末に開かれたG7(主要国首脳会議)出席のために日本を訪れたオバマ米大統領は、会議後、米大統領としては初めて、原爆投下地・広島を訪問した。「戦後秩序体制」の見直しにつながる事件でもあり、直接的には、広島原爆投下の是非を問う歴史的見直しが始まるきっかけとなるかもしれない。少なくとも、日本国内の多くの人が、そう思っている可能性が強い。

しかし、別の世界から見ると、特に、戦勝国(連合国)から見ると、広島原爆の解釈の変更は「歴史修正主義」であるとの主張になる。「戦後秩序体制」の見直しは、まだ結論が出たわけではなく、なお紆余曲折を歩むということかもしれない。

この「歴史修正主義」、「戦後秩序体制の見直し」という問題は、単に、ウクライナだけの問題ではなく、世界全体に広がる重大な問題であることを指し示している。

◆◆ 3、欧米型普遍的価値観とロシア型地政学的価値観

戦後世界秩序のあり方を巡る意見対立の中で浮かび上がった第二の問題は、欧米とロシアは同じ世界観・価値観を持っているかどうか?という疑問だったかもしれない。ロシア側からすると、欧米、特に、アングロ・サクソン文化圏が主張する「普遍的価値観」に大きな疑問を抱いている。簡単に言えば、欧米が主張する考え方は、「いつでも、どこでも、本当に正しいのか?」という疑問である。特に、ウクライナ危機問題で大きく取り上げられた「自由と民主主義」という命題に対しては、ロシア側の反感・不信感は非常に強い。

ソ連崩壊後、新生ロシア国家は、欧米、時にアングロ・サクソン文明的な市場経済を導入し、社会主義計画経済から市場主義競争社会へと一挙に突き進んだ。“ショック療法”と呼ばれる急進的な経済改革の推進で、その結果、貧富の格差が拡大し、社会的不平等・不公平の問題がロシア社会全体を覆った。多数の人々が苦しみ、市場経済導入のスローガンとなった「自由と民主主義」という言葉は、一挙に信用を落とし、不幸の象徴のような言葉になってしまった。

ということで、ロシア社会からすると、「自由と民主主義」をスローガンに掲げ、反ロシア的言動・政策を振りかざすウクライナは、「胡散臭い」という印象を持つ。反ロシア的民族主義を煽るために使われた道具にすぎず、ウクライナでは、本当に「自由と民主主義」が実現しているのか?という疑問にもなる。多くのロシア人は、スラヴ民族としての共通の歴史を持ち、ソ連時代をともに生きたウクライナ人が、それほど異なった考えや生き方をしているとは思っていない。市場経済移行への苦しみや格差社会の不正は同じように存在し、その困難さを、今も共有していると思っている。

そして、「自由と民主主義」との名のもとに、ロシアとウクライナの分断を図った欧州の「普遍的価値観」は、スラヴ民族の共通意識を全否定し、ロシアとウクライナでは「自由と民主主義」の価値観の受け取り方が決定的に違うと喧伝された。ロシア社会から見ると、「いかがわしい主張」となり、「欧米的普遍的価値観」への根本的な疑問から否定へと動いていくことになる。

そんなロシア社会の状況を、親欧米派の国際問題専門家のドミートリー・トレーニン・カーネギーセンター所長は「ロシアは“欧州の選択”という道から離れ、ロシアの独自の文化及び歴史遺産へと戻り、ロシア帝国時代のユーラシアの考え方へと回帰していった」と説明する。

つまり、「ロシアとは何か?」というアイデンティティの見直しが起き、ロシアにはロシアの独自な価値観があるという主張になり、「欧米型普遍的価値観」に代わる「ロシア的特殊地政学的価値観」への模索が始まったということになる。

その模索の答が、トレーニン所長によれば、「ロシアは、欧州ではなく、欧州とは関係がない」という結論で、「今日のロシアは、北ユーラシアのユニークな場所に存在する国家であり、アジア、欧州、中東、北米から等距離に位置する国家だ」ということになる。ロシアの欧州離れからアジア東方への歴史的な方向転換であり、「ユーラシア大陸のロシア」というアイデンティティの確立でもあった。

この「ロシアは欧州でもない、アジアでもない、双方に等距離に位置する国家」という考え方が、「多極化世界」というもう一つの概念を生み出すことになる。

◆◆ 4、多極化世界論

「多極化世界」という考え方そのものは、ロシアが考え出したのではなく、中国が1990年代に唱えたのが最初とされる。米国覇権主義に対抗する考え方として、「多極化世界論」を唱え、反覇権・反米連合の連携を呼びかけたのである。

90年代の後半、プリマコフ外相(のちの首相)が、この中国の考え方に賛同し、ロシア外交の基盤を親欧米外交からロシア独自の多方面外交へと変えた。その際に、「多極化世界論」の言葉が使われた。その象徴的な外交政策は中国、インド、ロシアの三国首脳会談で、中印露のユーラシアの三角形の提携だった。

プーチン大統領も、この路線を継ぐことになる。同大統領は政権開始直後、「強い国家」というスローガンを掲げた。このため、プーチンの「多極化世界論」は米国に対抗する敵対的国家戦略論と受け取られた。しかし、その内容は、冷戦崩壊後、ロシアは、米ソ2極対立体制の構図の座から降り、多数の極が展開する「多極化世界」のなかの一つの国になったという意識に過ぎなかった。必ずしも、反米世界戦略論ではなかった。

その後、2001年の米国同時多発テロ、2003年のイラク戦争を経て、プーチン大統領は、次第に、親米(追従)世界論から米国疑問の世界観へと変化し、米国への不信を強めていく。特に、米国ブッシュ政権のイラク戦争推進には、大きな疑問を持ち、世界をリードする国家の資格があるのか?という根本的な疑問を抱く。そして、米国の権威は確実に落ちているとの認識から、米1極世界の構図が崩れ、「混乱の多極化世界」が到来するとの理解へと修正していった。ロシアは米国の地位低下による世界の混乱の到来を予測し、覚悟し、準備せねばならないとの考えになっていくことになる。

その世界予測は、プーチン大統領が2012年初め、3期目の大統領に立候補した際の「我々が答えなければならない挑戦——ロシアは集中する」と題する論文の中に強くあらわれていた。内容は次の通りである。

「ソ連崩壊20年間に築かれたシステムは明らかに終わり、今日の“従来の極”はグローバルな安定を維持する能力がなく、“新しい中心”は、そのことを行う用意がない」

この演説の「ソ連崩壊20年間」とは「ポスト冷戦」の世界のことであり、“従来の極”とは米国のことをさし、“新しい極”とは明らかに中国のことを示している。つまり、米中2大国には、世界の安定を維持する力も意志もなく、世界は混乱の時代に入っていく可能性が強いという主張である。そして、「ポスト冷戦」の以降の時代は、どのようなものになるのか? その答も説明している。

「現在世界が直面していることは、深刻なシステム危機であり、グローバルな大再編の地殻的プロセスだ。新しい文化・経済・技術・地政学的時代への明白な表明で、世界は乱気流に入っている。そして無条件に、この期間は長く、病的なものになる。幻想に浸ってはならない」となる。

この後、プーチン大統領は選挙に勝利して、3期目の大統領の座に就く。その直後に大統領教書を発表し、再び、世界秩序の崩壊に伴う危機の到来を説明した。

「近い将来、決定的な年になる。もしかすると、われわれだけでなく、事実上、全世界の分岐点となり、根本的な変化の時代に突入するか、震撼とする時代になるかもしれない。グローバルな発展は、より不平等になり、経済・民族的性格を持った新しい紛争のための土壌が熟成されていくことになる」

この演説の1年半後、ウクライナの内紛が始まり、クリミア編入、東部ウクライナ内戦勃発となる。「経済・民族的性格を持った紛争」というのは、ウクライナ危機の性格を説明しており、「グローバルな発展は、より不平等」というのは、ウクライナの経済状況を示している。大統領教書は、あたかも、ウクライナ危機を予告していたかのような内容になっていた。そして、ウクライナ危機の影響は、ウクライナのみならず、世界へと広がり、21世紀の「世界秩序」は何かという問題へと移り、「世界を震撼とさせる状況へと発展した」となる。

ウクライナ危機に続いて起きた欧州の難民問題、さらには、中東の「イスラム国」問題やテロ騒ぎなど、直後に起きたことは、すべて無関係ではなく、地殻変動のように関連している。やはり、「深刻なシステム危機」が起きているとの説明になる。第二次大戦後の世界秩序体制は崩壊したとは言わないまでも、明らかに、混乱への道に入り込んでいるとの主張につながる。

上記のトレーニン所長は、この世界の現状を総括して、「米国のグローバルな覇権の時代は次第に過去へ去りつつある」と総括した。米1極世界の時代は終わり、一時もてはやされた「グローバル化」の時代も終わり、世界は覇権中心国を失い、群雄割拠の多極化世界、もしくは、混乱・漂流の時代がやって来るとの警告である。プーチン大統領が予告した(そして、今も考えている可能性が強い)、近未来の世界の姿でもある。

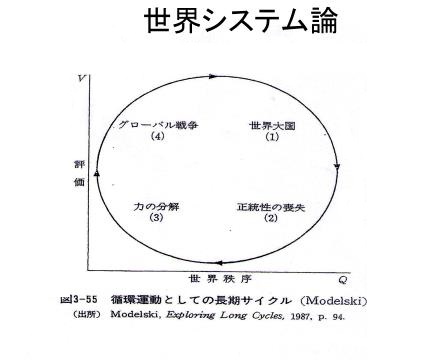

(図1)世界システム論(浦野起央「国際関係理論史」:勁草書房)

図1は、多極化世界論の根拠となった米政治学者のモデレフスキーの世界指導国(覇権国)の交代論で、世界の秩序体制の構築と崩壊を示した循環理論である。その骨子は、(1)世界大国の誕生 ⇒(2)世界大国の正統性の喪失 ⇒(3)力の分解(多極化世界)⇒(4)グローバルな戦争 ⇒(1)に戻る——という循環になる。

ちなみに、同理論に基づき、現状を当てはめてみると、現在は、米国の大国の地位が揺らぎ((1))、正統性を失い((2))、力の分解(つまり、多極化世界(3))——の第三段階に入ったとなる。モデレフスキー理論によれば、次に訪れるのは、グローバルな戦争もしくは対立激化で、その後に、次の世界大国(覇権国)がやってくる。

この理論が正しいかどうかは不明だが、プーチン大統領は、この覇権国交代論を頭に入れて、世界戦略論を考え、大統領教書論文を作成した可能性が強い。

◆◆ 5、中国研究者ルキン教授の考え方

世界は「欧米型普遍的価値観」ではなく多様な価値観で動いている、と考えている国はロシアだけではない、世界の多くの国も、同様な状況もしくは考えにあると主張する人もいる。ロシアの中国研究者で、米国に批判的な親中国派のアレクサンドル・ルキン・モスクワ国際関係大学教授である。

同教授は、世界の歴史を振り返り、「十字軍時代の西欧諸国の“キリスト教布教”は、植民地時代の“文明の使命”という言葉にとって代わられ、現在は“民主主義と人権”の追求となっている」と指摘し、「自分たちのモデルを“普遍的価値観”とみなし、他地域に押し付ける構図には変わりがない」と、欧米が主張する「絶対優位の思想」を批判する。

そして、“アラブの春”として、もてはやされた中東世界への「自由と民主主義」の導入も混乱を巻き起こしただけで、米国の影響力の低下を導いた。「世界はもっと複雑であり、その価値観はもっと多様である」と解説し、「結果的に、非西洋パワーが浮上し、西側モデルの拡大は文化・文明的な限界にたどりついている」と主張した。

また、「遅れた国が自由と民主主義を導入するためには、西側の政治・経済連盟に合流することが必要だと強要されたが、地球上の多くの人々が西側の秩序概念を共有しているわけではない。いやいやながら受け入れているのが実態だ」とし、社会主義の中国は、西側モデルに基づかない経済発展を築き、世界第2位の経済大国を作り上げた。このことは「民主主義を受け入れた国だけが経済繁栄をもたらす」という西側の主張に疑問を投げかける結果になり、西側の価値観の正当性を脅かしていると主張した。

ルキン教授は、自分の専門分野である中国についても、「中国の伝統的文化は(キリスト教のような)一神教を拒否する」とし、「中国では、個人の権利を社会的正義よりも上に扱うことが理解できない」と説明し、根本的に中国と西洋ではものの考え方が異なっており、「個人の自由」という西洋的概念が中国で受け入られることはないと主張した。

同様に、市民が自分自身の世話をするというミニマム国家の考え方も中国では受け入られないとし、「多数の人々の生活が保障され、良く組織された社会こそが、最大の価値であると考えるのが中国だ」と主張し、「中国のような巨大国家が西洋化するとは限らない」と、西洋化、もしくは近代化の概念に根本的な疑問を突きつける立場を説明した。

ルキン教授の主張は、「普遍的価値観」の根本的な否定で、中国社会は西欧型価値観に移行することはないとの主張でもある。

そして、ルキン教授は、「ウクライナ危機以降、ロシアは、もはや欧州に入りたいとも思っていないし、入ることはない。目指すのは、別の価値観だ」との考え方を披露した。

ブラジル、ロシア、インド、中国の通称「BRICs」と呼ばれる国々との連携であり、また、イランや中東・イスラム諸国など、西欧型価値観とは別の価値観と持つ国々との交流である。そういう多極化世界観の交流こそが、21世紀の目指す道だと主張する。

このルキン教授の考え方が、ロシア社会では、どの程度、賛同されているのか、はっきりとは分からない。同教授によれば、ロシア社会には、欧米型価値観・モデルを良しとする親欧米主義者と、欧米型価値観とは違う特殊な価値観を主張するロシア主義者とに分かれ、対立している。前者は中国に対して懐疑的な見方をし、後者は中国に好意的な立場を取るとなる。

中国という言葉の変わりに「アジア」、またはアジアへの国々の名前を直接入れても同じような主張の展開になる。中核になるのは「脱欧州・非ヨーロッパ」という言葉なのかもしれない。ルキン教授の場合は、ロシアが戦略的協力関係を結ぶ相手は非ヨーロッパであり、ロシアの将来は、中国と肩を組むことで発展が開かれるとの主張になるようだ。

このロシアは、ヨーロッパなのか、アジアなのか、という問いかけは、ロシア特有の歴史的な問題であり、ロシア主義派の作家ドストエフスキーと親欧派のツルゲーネフの歴史的対立にもつながる。ロシアでは、常に意見が分かれる問題でもある。そして、プーチン大統領は、どちらかというと、親欧米主義というよりは、今は、「ロシアはロシア独自の価値観を持つ」というロシア独自の価値観を主張するグループに属する。

プーチン大統領は、2000年に政界トップに躍り出た頃は、欧米世界のルールに従って強国の道へと付いて行くべきだという親欧米主義の考え方を主張していた。その後、次第に「欧米普遍的価値観」に疑問を抱き、大統領第3期目の2012年には、「欧州価値観からの離脱」、「東方アジアへの接近」、「地政学的ユーラシア観の確立」などをはっきりと宣言する考え方へ転換、修正をしていったのである。

そして、このプーチン大統領3期目の「欧米普遍主義」否定の発言は、西側マスコミのプーチン批判を巻き起こすことになる。12年から14年にかけて、欧米マスコミの執拗なプーチン批判が毎日のように展開され、とどのつまり、ウクライナ危機に突入することになった。

ウクライナ危機は単に、ウクライナの問題ではなく、「普遍的価値観」があるかどうか、それを認めるかどうかとの争いになっており、プーチン大統領はロシア独自の価値観の正当性を主張し、反論したということになる。この米露の価値観対立状態が続く限り、双方の合意や和解はありえないということでもある。

「欧米型普遍的価値観」が、本当に絶対優位の思想なのかという話は、ロシア、中国という社会主義経済を経験した国家だけの批判ではなく、世界を見てみると、第三世界を中心に、あちこちで、その疑問が噴き出ているのが現実である。

◆◆ 6、カトリック教会とロシア正教会の“1000年の和解”

今年2月、キューバの首都ハバナで、カトリック教会のフランシスコ法王とロシア正教会のキリル総主教が会談を行った。ローマ帝国時代の1054年、キリスト教会が東西に分裂して以来の初めての東西トップ会談で、「歴史的会談」もしくは「歴史的和解」と大きく騒がれた。日本にはとっては、遠いかなたの話だが、キリスト教文化圏にとっては、大きな歴史的なニュースだった。

“歴史的”と言われる背景には、ローマ帝国が東西に分裂し、キリスト教会も東西に分裂し、以後、1000年以上にわたり、反目を続けたという長い歴史がある。日本でいえば源氏物語の平安時代から現在に至るまで、東西キリスト教会は対立を続けたという話で、しつこいというか、強情というか、よくそれだけのエネルギーを持ち続けることができたなと感心する話でもある。欧州中東世界では、宗教や神の問題に関しては、その歴史を簡単に水に流すことはできないということでもある。

東西分裂以降、西ローマ帝国では、カトリック教会文明が発達し、その中から、プロテスタント教会が派生し、宗教改革、宗教戦争を経て、欧州が大きく近代へと発展していくことになる。

一方、東ローマ帝国はコンスタンチノープル(現イスタンブール)を首都に、ビザンツ文明を発達させ、その精神的支柱となったのが、東方正教会だった。同教会は、東ローマ帝国一帯に広がり、ギリシアやバルカン半島、さらにはロシアやウクライナなどスラヴ民族居住地域に広がっていった。そのビザンツ帝国が、イスラム教のオスマン帝国の勃興で、衰退していくと、東方正教会の権威はロシアへと移り、事実上の東方正教会の有力代表となっていく。

キリスト教会が東西に分裂した理由については、いろいろ説明がなされている。そして、教義上の難しい説明がある。しかし、個人的には、その教義の違いよりも、東西ローマ地域に分れて住んだ人々の生活形態や伝統習慣・考え方が異なり、ついには衝突したのではないかと思っている。つまり、プーチン流に言えば、「地政学的価値観」の違いが露呈して、別々の道を歩まざるを得なかったのではないかということになる。

その東西に分かれた二つの教会組織が、今回1000年ぶりに近寄り、“和解”したわけで、数億人の信者に影響する話でもあり、大きなニュースになるのも当然だった。

ではなぜ、“和解”となったのか? 中東アフリカ地域のイスラム過激派によるキリスト教徒への迫害を、これ以上放置できなくなったからだと説明されている。しかし、それだけではないと思っている。

今回の“和解”の背景にあったのは、ポーランドのヨハネ法王、ドイツのベネディクト法王に次ぐ、アルゼンチン出身のフランシスコ法王の登場だった。中南米からの初の法王の誕生で、第三世界から初のローマ法王登場でもあった。そして、フランシスコ法王がロシア正教会(東方正教会)との“和解”に熱心だったことが 今回の1000年ぶりの対話につながったと説明されている。

そして、もう一つの背景が、カトリック教会と相対立するプロテスタント教会の存在だった。カトリック教会と東方正教会は、地中海地域を根拠地に長い歴史を持つキリスト教組織で、北ヨーロッパと米国中心に中世以降に広がったプロテスタント教会とは、異なった教義、儀典、考え方を持つ。

前者は保守的で、家族制度を重要視し、同性愛結婚や妊娠中絶に反対し、安楽死や生物学的再生医療にも反対の立場だ。これに対し、プロテスタント教会は欧米のリベラル社会を基盤としており、家族制度よりも、個人の自由や尊厳を重要視する。

そして、現代社会では、宗教の意味が次第にあいまいになっており、宗教の世俗化や信者の減少が著しく進んでいる。その現状について、プロテスタント教会は柔軟な態度をとっている。

一方、カトリック教会とロシア正教会は、現代世界の行方に、非常な危機感を持ち、厳しい態度をとる。特に同性愛問題や家族制度の維持では、かなり厳しい対応を取り、「時代遅れ」という批判も出ている。

その伝統保守主義に固まるカトリック教会と東方正教会のふたつの教会が「1000年の“和解”」をしたのである。両教会は現代宗教のあり方に危機感を持つことに関しては、共闘の意識を持ち、双方の連携協力が必要だと考えた可能性が強い。

そして、その裏には、プロテスタント教会の価値観への反発があり、両教会は、プロテスタント教会の伝統主義批判への反論、もしくは拒否の姿勢を露わにしたといえる。両教会とも、世俗化に柔軟な態度を取るプロテスタント教会には敵愾心さえ持っている。特に、カトリック教会のプロテステント教会への対抗意識はロシア正教会側以上に強いと思われる。

東方正教会、カトリック教会、プロテスタント教会の欧州の三つのキリスト教会の複雑かつ微妙な関係を示したのが、ウクライナの「東方カトリック教会」の取り扱いに関する問題だった。「東方カトリック教会」とはウクライナ西部のガリツィア地域に広がった宗教組織で、もともとは東方正教会だったのが、16世紀末ごろからポーランドのカトリック教会などの影響を受け、東西合同教会運動を起し、ローマ法王の管轄下に入った。

東方教会から見ると、「カトリックへ裏切った」教会組織という批判になり、以後、数百年にわたり、怨念の敵対関係の歴史を作ってきた理由にもなった。

今回のウクライナ危機で大きな役割を果たした西ウクライナの民族主義者のバックボーンが、この「東方カトリック教会」で、ウクライナの東西対立の背景には、この「東方正教会(ロシア正教会)」と「東方カトリック教会」の対立構図があった。

この対立をどう扱うが、カトリック教会とロシア教会の和解の重要な問題となっていた。そして、フランシスコ法王は、明らかに、「東方正教会(ロシア正教会)」に譲歩し、「東方カトリック教会」に厳しい態度を取った。「東方カトリック教会」の進めた東西キリスト教会合同運動には問題があったとの裁定を出したのである。

さらに、ロシア正教会から分離・独立した「ウクライナ正教会キエフ派」は認めないとの立場を表明し、ウクライナ国内の東方正教徒はすべて「ロシア正教会(あるいは、ウクライナ正教会モスクワ派)」の管轄下にあるとの立場を示した。

ウクライナ民族主義者や現ウクライナ政府関係者が「ローマ・カトリック教会は、われわれを捨て、裏切った」と、一斉に反発する結果にもなった。

フランシスコ法王が、ロシアに同情的立場を取り、東方正教会へ“譲歩”の姿勢を示した理由としては、やはり、第三世界出身という背景があったと思われる。中南米のカトリック教会は、厳しい貧困と格差の問題に目を向けざるを得ない状況にある。この貧困と格差の是正のために、戦闘的に戦った「解放の神学」の影響下にもあった。第三世界の教会組織としては、「自由と民主主義」の確立よりも、「貧困と格差」の是正の方が大事という主張が人々の意識の中にある。

2013年、ベネディクト16世の法王退位を受けて、新しい法王の選出が行われ、1200年ぶりに欧州以外の法王の誕生が決まった瞬間、フランシスコ新法王は「私は貧しい人々による貧しい人々のための教会を望む」と発言したとされる。

フランシスコ法王の発言は、貧困の撲滅を思想的に掲げた社会主義的な考え方や価値観に同調する内容が含まれており、従来の欧州出身者のような反ソ・反露感情を強く打ち出してはいない。ロシアや中国の社会主義思想を必ずしも否定をしないとの考え方にあり、経済的な富に酔いしれる先進国に、より批判的な目を向けている可能性が強いということになる。

今回の“和解”の会談が、社会主義国で、カトリック教徒が多いキューバの首都ハバナの飛行場で開かれたことも偶然ではない。東西両教会が満足する会談場所の設定は、もともと困難を極めた。欧州では会談場所の選定が難しく、結局、オバマ米政権主導の緊張緩和が進むキューバが選ばれた。二つの教会のトップが偶然、ハバナですれ違うというシナリオが作られ、1000年ぶりの出会いが演出されたのだ。

キューバのカストロ兄弟政権が後ろから支えたことは確実である。先進国世界と第三世界、社会主義と資本主義の異なる価値観が入り混じる境界線のキューバという地理的な場所、しかも、飛行場という微妙な場所に、東西キリスト教会の“和解の場”を設定したのである。欧州では、このような“和解の場”になりえなかっただろうといわれている。

そして、カトリック教会とロシア正教会の“和解”は、宗教のみならず、東西世界の世界観、価値観の接近を目指し、共通の土台への復帰を目指す狙いがあった可能性が強い。

それはまた、プロテスタント教会を中心とするリベラルで、豊かな先進国世界の価値観への疑問を投げかけるという意志でもあり、現在の世界秩序を形成している価値観とは別の価値観の模索でもあった可能性が強い。

この両教会の“和解”の2週間後、米国・ハリウッドでは、2016年度のアカデミー賞の発表があった。作品賞に選ばれたのは、予想に反して、カトリック教会の幼児虐待と腐敗を暴いた新聞社の戦いの映画「スポット・ライト」だった。

多分、審査員たちが、政治的に、この映画を作品賞に選んだ訳ではないと思う。それにしても、東西教会の“和解”の事件とは無縁だったのだろうか? 「1000年の“和解”」の直後の受賞は、偶然だったのだろうか? どこか意識の下のなかで、カトリック教会批判の心理が審査員の中で働いたのではないかとの思いが消えない。12億人と言われる世界のカトリック教徒の中には、そのことを頭の中で考えた人も少なからずいたと思う。そして、審査員の多くはプロテスタントが主流の米国社会の雰囲気とその風を強く受けていたと思う。東方正教会と“和解”したカトリック教会、第三世界出身のフランシスコ法王への批判は、今後、強まっていくのではないかとの予感でもある。

この東西キリスト教会の“和解”は、ウクライナ危機以後強まったロシアと欧米の価値観の対立の問題とは、直接には関係がない。どちらかというと、異なる価値観の歴史を育ててきた東西キリスト教会の歩み寄りの話である。価値観の対立というよりは、共通の価値観を求めての接近という逆の動きの話でもある。

それでも、言えることは従来の価値観のあり方を考え直す「Revisionism」(修正主義)的な動きの現れで、1000年を経て、キリスト教宗世界でも、時代が大きく変わりつつあることを象徴する事件が起きたとはいえるかもしれない。

◆◆ 7、文明の衝突?

東西キリスト教会の“和解”に関わる問題で、もう一つ付け加えたい問題がある。ソ連崩壊後、米ソの2極対立が終焉し、米国1極世界の「ポスト冷戦」時代に入ると、二つの主張が現れて議論が沸騰した。

ひとつが、米国の政治学者のサミュエル・ハンチントンの「文明の衝突」論であり、もうひとつが、そのハンチントンの教え子だったフランシス・フクヤマの「歴史の終わり」論である。

前者は米ソ対立の冷戦が終わると、イデオロギーに代わって、文明の衝突が起きると主張した。後者は社会主義思想が否定され、イデオロギー対立が解消すると、すべての民族は欧米諸国に導かれた「自由と民主主義」の基づく市場経済を採用し、同じ目標に向かって進むことになる。つまり、「歴史は終わった」と主張したのである。

ソ連崩壊直後は、圧倒的フクヤマ理論の賛同者が多く、「文明の衝突」を叫んだハンチントンを支持する人は少数に限られていた。しかし、約20年たつと、世界は同じ歴史に向かうというフクヤマ理論は、現実とかけ離れており、文明の衝突論のハンチントンの方が正しいのではないかとの声が強まっている。

ウクライナ危機以降のロシアは、欧米の「普遍的価値観」を受け入れられない主張し、「地政学的特殊価値観」の存在を主張し始めている。「文明の衝突」を主張しているわけではないかもしれないが、明らかにフクヤマ理論の「ひとつの世界、ひとつの歴史」ではない、「多様な世界の歴史」を主張し始めている。公平に見ても、世界はハンチントン理論に近い道を歩いているのではないかというのが、ロシアの立場になる。

(図2)ハンチントンの「文明の衝突論」(日本版ウィキペディアから参照)

実はハンチントンの理論の予想が当たったのではないかとの実例がある。それはウクライナ危機である。ウクライナ危機の背景には、東西ウクライナの国内対立があり、親ロシアと親西欧の価値観の対立が横たわっていた。それはまた、東方正教会VSカトリック教会という怨念の文明対立の分断線上に起きた。

正確には、東ローマ帝国の「東方正教会」の思想の流れを汲む≪東ウクライナ≫と、西ローマ帝国のカトリック教会の強い影響を受けた「東方カトリック教会」の≪西ウクライナ≫という、ウクライナを二分する衝突であり、価値観の違いでもあった。またウクライナを舞台にする東西ナショナリズムの激突でもあった。

ハンチントン流の考え方に従えば、西ローマ帝国のカトリック教会文明と東ローマ帝国の東方正教会(ロシア正教会)文明が衝突する境界線の裂け目に、今回のウクライナ危機が起きた。その分断・衝突の戦いは、まさしく「文明の衝突」だったということになる。ハンチントンは、1000年続く文明の対立が、冷戦終了後、今また噴き出すことを予想し、ウクライナ危機を予告していたということになる。

図2はハンチントン理論に基づいた世界の文明対立図であり、キリスト教文明は、西欧教会文明(カトリック教会+プロテスタント教会)と東方正教会文明の東西二つに分裂し、その対立分断線上にウクライナ紛争が起きたことを示すとなる。

もっとも、その「文明の衝突」は、今年の「1000年の“和解”」によって、だいぶ様相が変わってきている。ウクライナでは東西の価値観が衝突したが、その背景にある宗教文明の領域では、東西キリスト教会の“和解”が進み、逆に、西欧教会内部のカトリック教会とプロテスタント教会が分裂し、別の道に歩み始めたという説明になる。

つまり、東方正教会とカトリック教会の東西対立から、東西両教会(東欧正教会+カトリック教会)VSプロテスタント教会の対立構図への転換であり、先進国文明VS第三世界文明の対立、もしくは先進国市場主義の価値観VS開発途上国経済の価値観の対立でもある。

それでも、宗教を核とした文明というものが、歴史のアクターとして、冷戦後に大きく動き出したという主張はできるかもかもしれない。それは、現在で起きているイスラム過激派のテロ・反乱騒ぎにつながる世界混乱の話になる。宗教的アクターの存在の上昇であり、宗教を、どう理解するかという問いになっていく。

現状では、西欧キリスト教文明国と中東アラブ・イスラム文明国と軋轢が高まっていると言わざるを得ない。そして、これも混乱する現代世界の価値観の対立のひとつといえると思う。

◆◆ 8、大陸国家と海洋国家の対立

この価値観論争に、もうひとつ付け加えたい対立構図がある。それは大陸国家群VS海洋国家群でのぶつかり合いで、それが鮮明に表れたのは、2003年のイラク戦争だった。ブッシュ米政権はイラクのフセイン政権が大量破壊兵器を所有しているということで、国連決議を受けることもなく、イラクへの戦闘を開始した、その結果、何が起きたかというと、大量破壊兵器は発見されず、イラク国家は根底から破壊され、政治的安定性を失い、混乱状態に陥り、「イスラム国」と自称するイスラム過激集団の台頭を許すことになった。

簡単にいえば、米国の中東政策の失敗であり、米国の地位及び影響力の低下である。中東地域は米国という重石を失い、秩序を失い、混乱の漂流を始めたということになる。

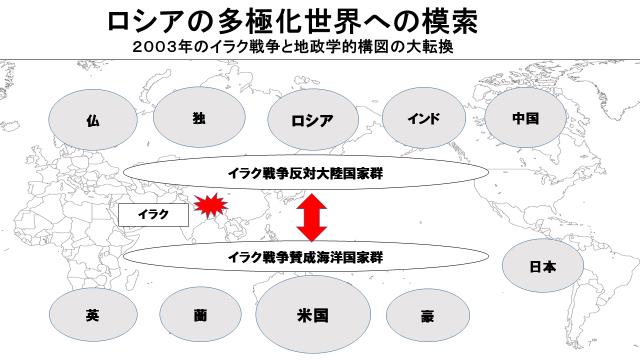

このイラク戦争の開始前、ブッシュ米政権の進めるイラク戦争に反対した国があった。仏独露の3国であり、この3国同盟に、中国、インドを加えると“ユーラシア反戦同盟”の結成となる。

当時、米国社会では、「フランスを罰し、ドイツは忘れ、ロシアは許す」との言い方がはやった。ロシアはプーチン政権成立後の間もない頃で、なお、親米外交路線をとっており、2001年の9・11米国同時多発テロ事件の際に、いち早く米国を支持し、ブッシュ大統領の「テロとの戦争」に合流したことが、“許される”理由になったとされる。

ブッシュ政権へのイラク戦争を支持、軍事介入に賛同した国もあった。米英豪州のアングロ・サクソン文明国を中心に、オランダ、韓国などが合流し、さらに日本も後方支援国として参加した。ブッシュ政権の政策を支持し、米政権の後を忠実に付いて行くという“追従軍事介入路線”で、のちに、そのイラク軍事介入の是非を歴史的に問われることになる。

この反戦同盟と軍事介入同盟の二つのグループを並べると、大陸国家群と海洋国家群ときれいに二つに分かれる(図3)。イラク戦争の背景では、大陸国家群と海洋国家群の間のイラク戦争への価値観の違いがあり、地政学的位置が大きな分裂を生んだことがよくわかる。簡単に言えば、軍事介入を簡単に実行できる海洋国家と、いったん軍事介入を行うと、陸続きのため、なかなか抜け出ることができなくなり、軍事介入には慎重にならざるを得ない大陸国家群の価値観・思想の違いがあったとなる。

(図3)ロシアの多極化世界への模索〜2003年のイラク戦争と地政学的構図の大転換

このイラク戦争時の大陸国家群と海洋国家群の対立は、戦争の終結とともに、解消されたように見える。ただ、本当に解消されたのか? 今後の世界は、海洋文明ではなく、大陸文明の時代に再び戻っていく。ユーラシア大陸が大国の覇権争いの中心になる時代がやってくるのではないかと、予想する人たちもいる。

国営ロシア鉄道のヤクーニン前社長も、その一人で、現在の覇権国米国に対抗する「独中露」のユーラシア大陸3カ国同盟の結成の話に力を入れている。ちなみに、この3カ国のうちドイツと中国は、21世紀後半に、米国の覇権国の地位を揺るがす大国になる可能性を持つ。ロシアは、その東西に大きく離れる独中の2国を結びつける仲介役、東西のかけ橋になるという考え方でもある。

これとは全く別の考え方もある。ソ連崩壊を予想したとされるフランスの人口学者のエマニュエル・トッド氏で、現在の欧州は、ドイツが驚異的な経済発展を遂げ、事実上、欧州を支配していると主張し、超大国・米国と“21世紀のドイツ帝国”の対決が始まると予言する。そして、ドイツとロシアの関係は潜在的な戦争状態に入っていると説明した。

トッド氏はドイツの発展による欧州の悲劇的戦争という歴史的構図の再開を危惧しており、第一次大戦、第二次大戦の歴史的な結果を重ね合わせている可能性が強い。ドイツへの警戒感が強いフランスらしい考え方といえる。そして、独露の対決が、今、再び繰り返されようとしているとの危惧を前面に打ち出している。

ただし、トッド氏は、欧州の知識人の常として、ドイツへの関心、警戒感は強いが、中国の台頭に対しては、あまり関心がなく、大きな問題として、とらえてはいないという側面がある。

ちなみに、トッド氏は、日本に関しては、エネルギー、軍事的観点から見て、日露の接近は論理的であり、安倍晋三首相の対露接近国家戦略は重要であると高い評価をしている。

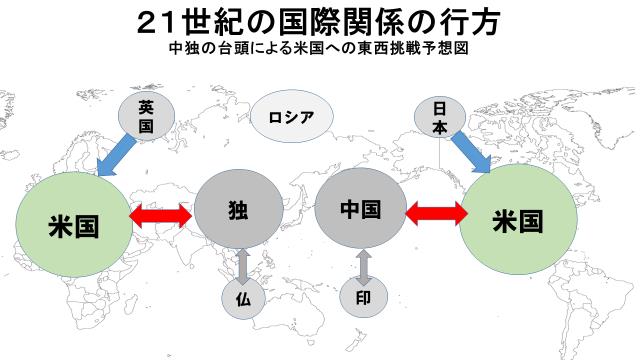

安倍首相の対露政策、対露外交が正しいかどうかは別として、独警戒感のトッド氏の考え方に、日本の中国警戒感を入れて、21世紀の国際情勢を考えてみたのが図4である。

(図4)21世紀の国際関係の行方〜中独の台頭による米国への東西挑戦予想図

ユーラシア大陸の西の欧州では米独の対決の可能性が高まり、東のアジアでは、米中の対決が進む。そして、日英は米国の側に付くのかどうか? フランスとインドは、どちらに付くのか、微妙である。最大の問題は、ロシアがどう動くのかという設問になり、将来の国際関係を占う絶好の“頭の体操”になる。

それはまた、21世紀の日本国家戦略、世界戦略は何かという問いにもなる。どのような価値観を持って「世界秩序」を作るのか、あるいは「新世界秩序」に入ってくのかという問題である。

◆◆ 9、経済統合の行方

ここまで、「大国のゲーム」の話を少し書きすぎたかもしれない。政治・経済・技術の発展で複雑になった現代の国際関係は、「大国のゲーム」の手に余るものがあり、21世紀の世界は「大国による秩序構築時代」ではなくなっているという主張も存在する。

この場合、二つの問題がある。それは近代の歴史で重要な役割を果たした「国家」という概念が、今後、どのように変化するか?ということで、国家の役割が減少していけば、国家を単位とするゲームはなくなっていく。「国益」という概念も消失する。

IT産業が発達し、国家の枠を超えて、情報が流れ、政治、経済の交流が国境線を越えて広く起きている現状では、国家の役割は減少せざるを得ないという主張でもある。

しかし、その一方で、国家の枠を超えようとした欧州連合(EU)が直面している混乱を見ると、国家を超えた政治経済共同体を構築するのは、生易しいものではなく、貧富の格差からくる様々な矛盾は大規模な広域共同体の分裂や破壊を促す可能性の方が強いとの結論にもなる。

難民を受け入れるかどうかで悩むEUの姿を見ると、特権的な豊かな生活を、閉鎖的な国家連合内部だけで享受するという生き方は、根本的な矛盾を抱えており、無理な話ではないかとなる。

2番目の問題は、世界全体をリードする、もしくは指揮する「覇権国体制」は、本当に必要ないのか?という問いで、政治・経済・軍事・文化分野で秀でた力を持つ大国が世界を指揮しないと、世界秩序の維持が不安定になり、砕けやすいのではないかという疑問になる。何のかんのといっても、大国が世界を指揮した方が分かりやすいし、長続きするという主張でもある。20カ国首脳会議や200カ国近いメンバー国を持つ国連組織では、世界は容易にまとまらないという現実でもある。

この「国家」と「覇権国体制」という二つの問題をクリアーできれば、少数の大国による「世界秩序」の構築という話は過去の時代のものとなり、国家に代わる国際組織による新しいプロセスが出現することになるかもしれない。現状では、その可能性が明確に示されているとはいえず、なお、大国間のゲームや競争による「世界秩序」や「世界支配」の構築が続く可能性が強いとなる。

ただ、現在の混乱の世界を眺めていると、「大国のゲーム」以前の問題として、現状では、どの大国も、21世紀の世界をリードする突出した体力がなく、潜在的能力もないように見えるということかもしれない。

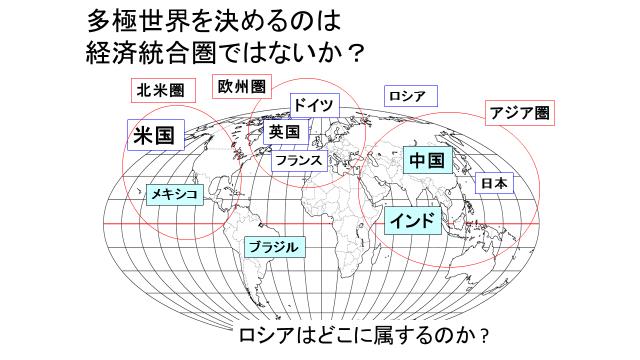

その一方で、現在、世界各地で台頭しているのは、複数の国家を統合した国家連合的組織であり、国家連合同士の対立・競争・連携関係の発展である。「大国のゲーム」ではなく、国家群間のパワー・ダイナミズムのぶつかりあいで、その中から「新世界秩序」が生まれるのではないかという考え方もある(図5)。国家群をキー・プレイヤーとして考える国際関係論でもある。

(図5)多極世界を決めるのは経済統合圏ではないか?

特に、経済面の利害を求めて、共同行動や連携関係を構築する経済統合組織・機関の発展の思想が、21世紀に入り急速に進んでいる。お互いに相互利益関係を持ち、さらに世界観、価値観、国家戦略が似ている国々が手をつなぐという構造で、第二次大戦後の「戦後秩序体制」が揺らぎ始めた現在、この経済統合を中心とした国家連合や国家戦略がとみに高まっている。ある意味、覇権大国の衰弱と覇権国家体制そのものへの信頼感が揺らいでいる証拠といえるかもしれない。

そのような国家連合的組織の動きの中で、特に、目立った動きを示しているのが、「環太平洋連携(パートナーシップ)協定」(TPP)かもしれない。シンガポール、ブルネイ、ニュージランド、チリの4カ国で始まった経済自由化を目的とした経済連携協定で、その後、米国、豪州、ヴェトナム、ペルー、マレーシア、カナダ、メキシコ、日本が加わり、計12カ国に膨れ上がった。日本は当初、消極的だったが、米国の圧力に押され、そして「出る船に乗り遅れるのはまずい」との判断から参加を決めた。

ところが、世界経済の中での経済力第一位の米国と第三位の日本が参加し、積極的に動き始めたことで、「TPP」の重みが大きく変わった。簡単にいえば、太平洋地域の経済ルールが、今後、この「TPP」の枠内で、すべて決められていくかもしれないとの現実の登場である。加盟していない国々も、そのルールに従わざるを得ないという状況に追い込まれていく。昨秋に結ばれた暫定合意に日本が参加していなければ、「TPP」も、このような重みは出なかったとも思える。

実は、昨秋の暫定合意のニュースにショックを受けたのは、「TPP」合意の参加していなかった国々、特に、中国とロシアと韓国の3カ国だった。合意されてみて、初めて、その重要さが分かったとされる。

日本は「大国のゲーム」には直接参加しない国だが、味方につけると、その力は大きくなるという実態を見せつけたということで、日本の再評価につながった。脇役としての日本は無視できないという現実で、このことは日本政府および日本の社会ではあまり理解されていない。

暫定合意後、険悪な関係だった日本と中国、日本と韓国が、その後、急接近した背景には、「TPP」があったとの分析もある。ロシアの中国研究専門家のアレクサンドル・ガブーエフ氏は「ロシアの官僚たちは『TPP』の交渉がまとまるとは思っていなかった」と、ロシア側のショックの様子を説明している。

そして、ロシアは、日中韓の3国間に緊張緩和の流れが出始めたことにも、さらなるショックを受けたといわれる。ロシアは、アジア太平洋地域で、ひとり取り残され、悲哀を味わうという状況を突きつけられたのである。

この「TPP」の与える国際的影響について、特にロシアへの影響について、日本のみならず、米国でもあまり理解されていない。

最近のニューズ・ウィーク誌(日本語版)は、オバマ政権のアジア重視外交の目玉は「TPP」だと説明しながら、「TPP」への反対は米国内で強まっており、道半ばで、とん挫の状況にあるとの記事を掲載した。

「ここ数年、アメリカには根底的な変化が起きた。静かにじわじわとアメリカは自由貿易とグローバル化に背を向け始めた。底流には、この二つが米国内の格差を広げ、中間層を没落させたという庶民感情がある」と書いた。

ニューズ・ウィーク誌の記事は、「TPP」を国内経済問題とだけしかとらえておらず、アジア太平洋地域における影響力についてあまり関心がない米国社会の実情を間接的に伝えている。状況は日本も同じで、さらに、他の加盟国も似たり寄ったりだと思う。崩れつつある「世界秩序」どうするか?「新世界秩序」の行方はどうなるのか?という問題意識はほとんどないのが実態だ。

米共和党の次期大統領有力候補トランプ氏も「TPP」の議会批准には絶対反対の立場だ。米国の“庶民感情”をうまく救い上げているともいえるが、トランプ氏も、アジアの複雑な対立構図や戦後の秩序が崩れ、世界的な混乱が押し押せるかもしれないとの危機意識がない。

この米国の状況について、ロシアの国家戦略論専門家のフョードル・ルキャノフ氏は、トランプ氏の人気を「年々貧しくなっていく米中産階級の消極的な人々を引き付ける能力を持っている」と説明しながら、「グローバリゼーションの指導者だった米国は、経済へのアプローチを変化させ、統一した世界経済を作るというよりは、米国中心のバラバラの世界経済の構築を目指している」と主張した。

この米国世論のムードは、今後も消えることなく、米国は大きな保護主義へと転換していく可能性が強いとし、グローバリゼーションは終焉を迎え、全く新しいものが現れてくると予告した。このため、中露両国は、米国世界に統合するという考え方を土台にした発展戦略から離れざる得ないという。中露経済世界と米英経済世界の分裂である。

◆◆ 10、ロシアのアジア接近「東方戦略」

話を東北アジアに戻すと、実は、ロシアは2012年、「東方転換戦略」というアジアへの道を始めた際、日中韓の3国への接近政策を展開していた。

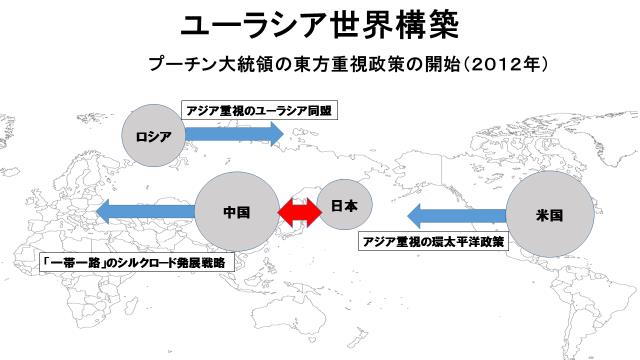

図2は、東方へ向かうユーラシア主義のロシアと、アジアへの接近転換路線を図る米国が、中国を軸に、東西からぶつかり合う姿を描いている。ユーラシア大陸論と太平洋海洋論がぶつかり合う姿でもある。そして、中国は米露の衝突の合間を縫って、「一帯一路」のスローガンを掲げ、欧州に向けて、ユーラシア大陸南部地域を西へ西へと目指す「シルクロード発展国家戦略」を打ち出している構図である。

(図6)ユーラシア世界構築

そして、当初のロシアの東方戦略の目標は、東北アジアであり、特に、驚異的な経済発展を遂げる中国に大きな焦点があてられた。「多極化世界論」を展開するロシアにとって、経済力第二位の中国、第三位の日本、そして目覚ましい発展遂げてきた韓国など、東北アジアは、欧州、北米と並ぶ、あるいは凌駕していく一大経済圏であり、世界経済の極のひとつである。ロシアは、多極化世界のひとつの大きな極である東北アジアを無視することができないと考えていたのである。

ロシアは12年以降、中国との接近を強め、「シベリアの力」と呼ばれるシベリアと中国東北部を結ぶガス・パイプライン計画(中露間の東方パイプライン、全長4000キロ、年間380億m3の天然ガスを中国に供給)を合意するなど、大きなプロジェクトを次々と打ち上げていった。

しかし、その後、石油・ガス価格が暴落し、1バーレルあたり100ドルを突破していた石油価格が今年初めには20ドル台に落ち込んだ。石油に連動するガス価格も暴落状況に入り、パイプライン建設の採算性が極めて怪しくなった。その後、石油価格の持ち直しの傾向もみられるが、パイプラインを建設する意味はあるのか?という深刻な問いは続いている。中国にとっては、石油・ガス以外に貿易取引材料がないロシアと緊密な協力関係を進める意味があるのか、という話にもなっていく。

さらに、ウクライナ危機による欧米諸国の対露制裁措置が発動され、ロシアは欧米との関係断絶状態に入り、袋小路に追い込まれ、ますます、中国への傾斜を強めていった。当初反対だった中国の「一帯一路」シルクロード発展計画にも、中国の周近平政権の熱気に巻き込まれるように同意し、「中露共同プロジェクト」と呼ぶようにもなった。ロシアは、中国との関係強化による経済発展に頼るしかないとの状況に追い込まれている。

その一方で、中露の経済力の違いはあまりにも大きく、現在の格差は5分の1以上に広がっている。このままでは中国の経済力の勢いに呑みこまれ、ロシアは中国の「弟分」になる可能性が出てくる。

それよりも、大きな問題は、1990年代「多極化世界論」を打ち上げた中国は、最近は「多極化世界」論を語らず、「2極化世界」論を議論するようになったということかもしれない。2013年6月、米国を訪問した習近平主席は、オバマ大統領に「新大国関係」の構築を提案した。つまり、中米2国による世界秩序の構築の提案であり、「2極化世界」論そのものだ。そして、“小国”ロシアは相手にしないという立場でもある。

ロシア側では、中国に対する期待や夢が急速に崩れつつあり、失望感や幻滅感が広がっている。それでも、表だって、中国に不満を表明することはない。相変わらず、中露連携・協力関係を語っている。しかし、内心では、どうすべきなのか、迷っており、悩んでいるのが実態だ。

昨年末、プーチン大統領は毎年恒例の大統領教書演説の中で、不思議な演説をした。

「ユーラシア経済同盟の同僚たちと共に、上海協力機構、東南アジア諸国連合(ASEAN)との実現可能なパートナーシップの形成を協議したい」と呼びかけたのだ。

ロシアが主導する旧ソ連圏経済統合の「ユーラシア経済同盟」と、中露を中心としたユーラシア安全保障の「上海協力機構」、それに加えて、東南アジア10カ国の地域協力機構「東南アジア諸国連合」を組みあわせ、「新しい経済統合パートナーシップ協定」を結ぶという提案で、明らかに、「環太平洋連携協定(TPP)」を意識している。

日米の太平洋経済統合のPTT構想に対抗し、「TPP」加盟から外れた国々によるユーラシア経済統合構想であり、インド、パキスタン、イランなどの上海協力機構への加盟を求める西南アジア諸国も構想の中に含まれている。

そして、最大の特徴は、ロシアがこれまであまり関心を持っていなかった東南アジア地域へと視野を広げたことだ。構想自身は大風呂敷を広げたような話で、今後、どのような経過をたどるのか、はっきりしない。本当のことを言えば、うまくいくと思っているという関係者は、ロシアでも少数しかいない。それでも東南アジアに、ロシアが目を向け始めたということに意義がある。その背景には、ロシアは、中国にべったりとついては行くべきではない、ロシア独自のアジアへの道を探すべきだとの動きが出始めているということがある。

前述のガブーエフ氏は、「ロシアはTPPには参加しない、かといって、中国の巨大プロジェクトにも参加しない。その一方で、(ユーラシア+アジアの)経済パートナーシップという巨大プロジェクトを打ち上げた」と解説した。アジア太平洋地域の経済統合へと動く「TPP」に対抗するロシアのプーチン大統領の新提案だという説明である。

これに続いて、(日本では話題にはならず、ほとんど報道もされなかったが)、今年6月末、ロシアの保養地ソチで、「ロシア+東南アジア諸国連合」首脳会議が開かれた。同会議として3回目の首脳会議だが、東南アジア諸国首脳がロシアに顔をそろえて集まった初めての会議となった。プーチン大統領は東南アジア首脳と次々に握手し、東南アジア側の主張を熱心に聞く姿を見せた。ロシアは大風呂敷を広げながらも、着々と手を打っているという光景でもあった。

実は、米国のオバマ大統領も、東南アジア諸国連合首脳と今年2月会談を行っている。そして、オバマ大統領は、5月末の伊勢志摩G7(主要国首脳会議)出席と広島訪問の前に、ヴェトナムを訪れていた。ヴェトナムへの兵器禁輸を全面解除するとの宣言を行い、ヴェトナムをめぐり、米露の激しい兵器輸出競争が始まるという話になった。

その後、6月に入ると、オバマ大統領はインドのモディ首相を米国へ招待し、原発6基の建設に合意した。ロシアの最大の友好国だったインドの親米路線への転換であり、急接近だった。ロシアは再びショックを受けた可能性が強い。

米露の東南アジアへの働きかけの背景には、強大化する中国の存在があるということで、東北アジアから東南アジアの中国周辺地域では、急ピッチに、「新しい秩序」の構築に向けての動きが進んでいるとなる。

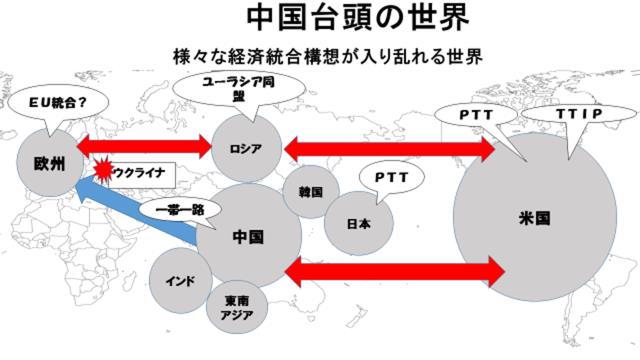

図7は、「TPP」をめぐる大国の動きと、21世紀の「世界新秩序」構築の重要な要素になり始めた東南アジア諸国連合の動きを頭に置きながら、世界全体を見渡し、ブロック化する地域経済統合の動きを図表化したものである。

(図7)中国台頭の世界〜さまざまな経済統合構想が入り乱れる世界

簡単にいえば、米国は、太平洋地域を統合する「環太平洋連携協定」(TPP)と欧州を含む大西洋地域では「環大西洋貿易機構」(TTIP)という二つの経済統合組織の結成を目指している。

つまり、米国は太平洋と大西洋の東西の海洋地域に、「TPP」と「TTIP」という二つの経済統合組織を、中心軸・米国の左右の両輪のように作り上げ、米国を頂点とした世界的な経済統合体制の完成を目指す。米主導の経済統合の「新世界経済秩序体制」の構築ということでもある。

その一方、欧州は、この「TTIP」組織の構築に反対の声が強いとされる。にもかかわらず、英国は米国の動きに従っていくと見られるが、ドイツはどうするのか、そして欧州同盟(EU)は、どうなるのか? という話になる。

一方、アジアでは一足先に「TPP」の暫定合意ができた。米国を含め各国内の反対の動きは激しいとされるが、日本は米国主導の「TPP」に従っていくという立場を固めた印象にある。韓国は「TPP」へ入らざるを得ないと、対中接近路線から「TPP」構想参加への路線修正をはかっている雰囲気にある。

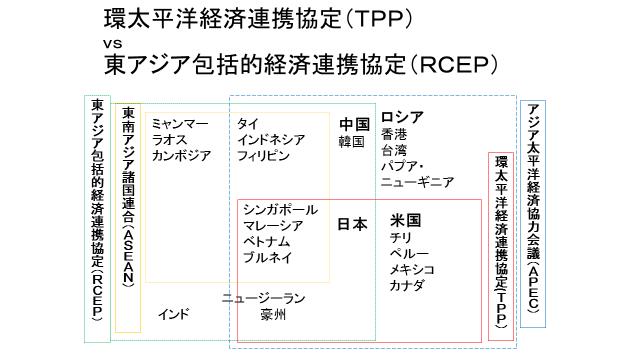

中国は東アジア地域包括経済連携協定(RCEP)という「TPP」に対抗する経済統合組織の樹立を目指しているが(図8)、現状では「TPP」に大きな後れを取っており、このままでは「TPP」の勢いに呑まれてしまう可能性が強い。中国も「TPP」に加盟する選択肢も考えざるを得ない状況にある。

(図8)環太平洋経済連携協定(TPP)VS東アジア包括的経済連携協定(RCEP)

ただ、中国はアジア太平洋地域からユーラシア大陸中央部へと手を伸ばす「一帯一路」シルクロード発展戦略を進めようともしている。米国との衝突を避け、米国との利害対立が少ないユーラシア中央地域から欧州までの貿易圏(もしくは貿易帯)を作るという対抗戦略である。この中国の構想は、ロシアが進める「ユーラシア経済同盟」構想との利害対立を起こす可能性がある。ロシアは今のところ、中国との連携維持を表明しているが、将来の行方は不透明である。

これが世界全体を経済統合という観点から見た「新世界経済秩序」の新構図で、改めて見てみると、中露のユーラシアに位置する大陸国家群と、太平洋と大西洋という二つ海を中心に経済統合を目指す米国中心の海洋国家群と、二つの勢力が対峙する姿がおぼろげながら見えてくる(図7)。

勿論、この構図が今後も維持されるかどうかはわからない。全く違った動きが出てくる可能性もある。そして、われわれは気づいていないが、日本の動向は、東アジアに大きな影響力を与え、太平洋地域の秩序構造の形成に決定的な影響を与え、とどのつまり「新世界秩序」構築の動きに大きな力を貸す可能性がある。

21世紀の「世界秩序体制」構築の最大プレイヤーは、米国、中国、ドイツで、経済的な地域では、米国率いる「北米」、中国が大きな力を持ち始めた「東アジア」、ドイツの支配が事実上完成しつつある「欧州」の、3地域になる可能性が強い(図5)。

そのなかで、主役ではないが大きな役割を演ずる可能性があるのが、日本、ロシア、インド、そして、英国とフランスが続く“複雑なゲーム”になるかもしれない。

◆◆ 11、終わりに

21世紀が、どうなっていくかはわからない。不確定要素の多い将来の話をしても、あまり意味はないという意見もあるかもしれない。さらに、「大国のゲーム」論の胡散臭さに、反発する立場もあると思う。しかし、どう見ても、第二次大戦後の「戦後世界秩序体制」、簡単にいえば、第二次大戦の戦勝国の連合国管理の5大国(米英ソ仏中)国際支配体制「ヤルタ体制」の終わりが近づいている。あちこちに不都合、不具合が出始めている。戦後体制が完全に消えることはなくとも、その形は変容せざるを得ない。

そして、覇権国の地位をめぐる対立・戦争が起きる可能性は十分にある。国際社会における権力闘争といってもよい。でき得るのならば、話し合いで、平和裏に「新秩序世界体制」を構築することが望ましく、覇権国体制ではない、合議制の国際組織による秩序安定の平和の方が望ましい。そのような時代がやってくる可能性が否定されたわけではないが、現実には、その可能性は極めて小さい。

それよりも、第三次大戦のような悲劇が繰り返される可能性の方が大きいかもしれないが、人間の利害や利益に対する強欲および執拗な要求は簡単にはなくなるとは思えない。21世紀にやってくると思われる「新世界秩序体制」の登場に向けて、われわれは、せめて第二次大戦のような大量の人々の犠牲と悲劇の上に、「新秩序」が築かれことがないように、いまから準備すべきであり、そのためにも、21世紀の国家や世界の在り方を真剣に考え、少しずつでも、働きかけを始めるべきだと思う。

(筆者はジャーナリスト)